Figure incontournable de Cluny, Mayeul dirigea l’abbaye durant près de quarante ans, marquant à jamais son histoire. Sa mémoire, entretenue par plusieurs récits, offre le portrait d’un « père très pieux, d’un abbé très saint » et d’« un homme éminent » (1).

Des débuts mouvementés

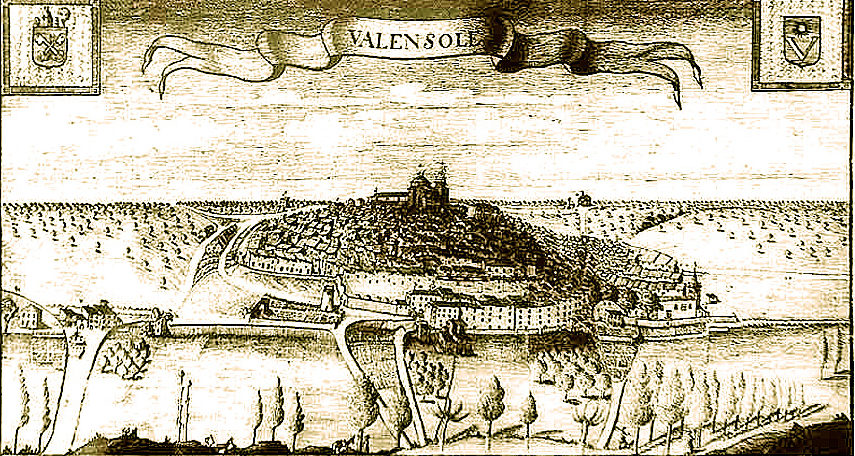

Mayeul, probablement né après 909 à Valensole ou en Avignon, est issu d’une lignée prestigieuse. Son père, Fouquier de Valensole, appartient à une importante famille de Provence orientale et sa mère Raymonde à celle des comtes de Narbonne.

Dans le contexte troublé des années 916-918, marqué par les affrontements entre deux lignages de l’aristocratie locale et par les incursions des Sarrasins installés dans la région, la famille de Maïeul se voit contrainte de quitter la Provence pour une nouvelle terre d’accueil, la Bourgogne.

Après des études à l’école cathédrale de Mâcon, le jeune Mayeul entre au monastère lyonnais de l’Ile Barbe au sein duquel il reçoit une formation littéraire et cléricale. De retour à Mâcon, il occupe la charge de diacre puis d’archidiacre, refuse l’archevêché de Besançon et finit par intégrer, entre 943 et 948, le monastère de Cluny.

Parmi tous ceux qui, en notre temps, ont brillé en portant le titre de sainteté, le bienheureux Mayeul apparut comme le plus illustre.

– Odilon de Cluny (2)

Le quatrième abbé clunisien

Dès 954, Mayeul succède à Aymard (942-954) et devient le quatrième abbé du monastère.

Son abbatiat est marqué par une intense activité de réforme, par la consolidation du privilège d’exemption qui protégeait l’établissement de toute ingérence extérieure (3) et par une multiplication des donations qui passent de 272 sous Aymard à près de 620 !

Ces dernières proviennent de l’aristocratie locale et de la haute noblesse avec lesquelles l’abbé entretient des liens étroits (évêques, comtes et ducs). Il est aussi très proche des Ottoniens (4), au point que l’empereur et sa mère, Adélaïde de Bourgogne, lui proposent le siège de la papauté en 974.

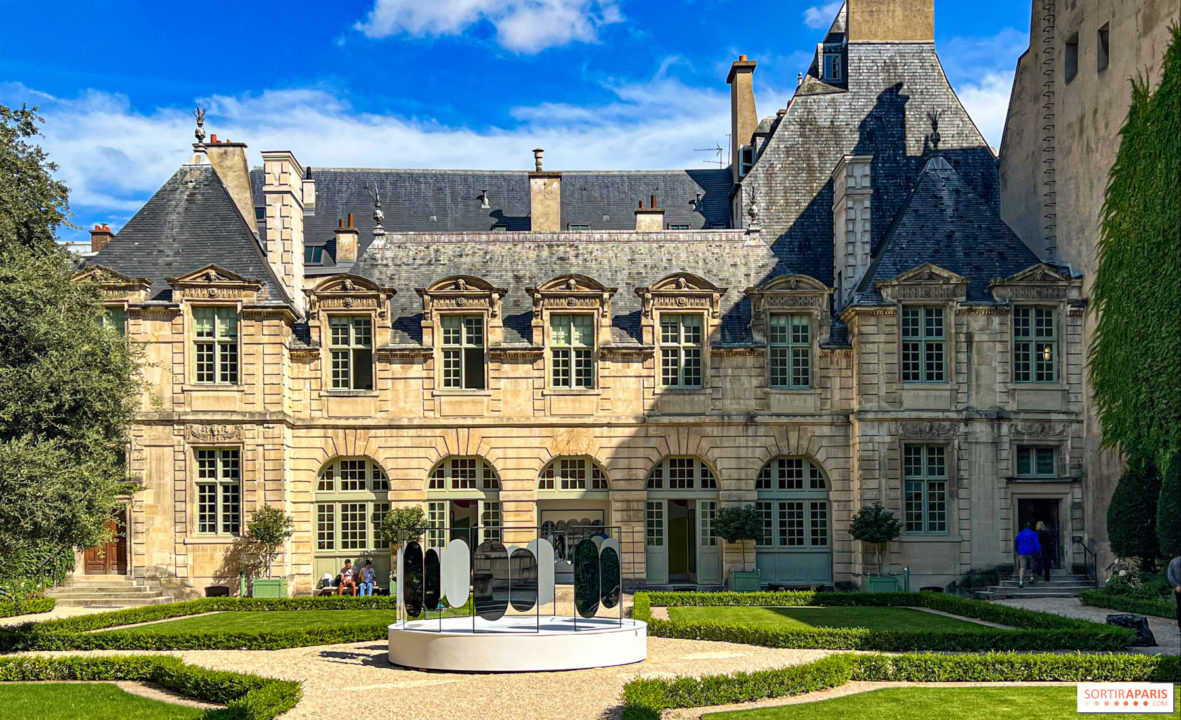

Fort de ces soutiens, le monastère devient une véritable puissance régionale et commence à étendre son influence bien au-delà du cadre bourguignon. Il attire alors de nombreux moines, entraînant l’édification d’une nouvelle église, « Cluny II », consacrée en 981. Dédiée à saint Pierre, elle recueille ses reliques ainsi que celles de saint Paul, précieusement placées sous l’autel.

Réformateur actif, Mayeul prend également en charge une trentaine d’établissements : certains sont réformés à titre personnel puis confiés à des abbés extérieurs, par exemple à Saint-Bénigne de Dijon, d’autres sont rattachés directement à Cluny comme Ganagobie ou Souvigny.

En 994, à la demande du roi Hugues Capet, il part réformer le monastère de Saint-Denis mais s’éteint en chemin à Souvigny, où il est inhumé dans l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Pour la petite histoire :

la capture de Maïeul par les Sarrasins…

et la reconquête de la Provence

En 972, alors qu’il revenait de Rome, l’abbé de Cluny fut victime d’une expérience marquante à bien des égards. L’épisode est relaté dans la Vie de saint Maïeul rédigée par Odilon : celui-ci raconte comment Mayeul fut capturé, enchainé puis finalement libéré contre rançon par une troupe de Sarrasins lors de sa traversée des Alpes (5). Depuis les années 880, ces derniers occupaient la région et y semaient le désordre. À la suite de cet événement, ils en furent chassés définitivement par le comte de Provence Guillaume II, renommé “le libérateur”, qui lança une expédition vengeresse à leur encontre.

Dans la suite de son récit, Odilon mentionne un « mémorable présage » que lui aurait raconté l’abbé : comme la Passion du Christ a entraîné l’exil du peuple juif (destruction de Jérusalem par les empereurs Titus et Vespasien en l’an 70 et 135), la capture de l’abbé de Cluny a conduit à l’expulsion des Sarrasins par Guillaume II.

Tel un nouveau Christ, Mayeul devient alors le symbole de la libération de la Provence.